国際演劇評論家協会(AICT)日本センターでは、毎月、座・高円寺で演劇講座を開催しております。12月は安達紀子さんにロシア演劇についてお話をうかがいます。

「激動の時代を歩んできたロシア演劇」

講師:安達紀子

ロシアにおいて、演劇は演劇以上の意味を持ち、演劇以上の役割を果たしてきた、と言っても過言ではありません。いまコロナのパンデミックとウクライナ侵攻が続くなか、ロシアの演劇界では何が起こり、演劇人たちはどのような反応を示しているのか、激動の時代を歩んできたロシア演劇の足跡をたどりながら、現在のロシア演劇の傾向、その動向について考察してみたいと思います。

[日時]2022年12月25日(日) 16:00~18:00

[会場]座・高円寺 けいこ場(地下3階)

[参加費]一般=500円(会員・学生=無料)※当日清算

[予約フォーム]https://forms.gle/8cjDLMjKdGZ4GfFR8

※予約優先。「予約フォーム」または、下記「問合せ」メールアドレスからご予約ください。(メールの場合、件名に「思考の種まき講座・12月」とご記入の上、お名前・人数・日中のご連絡先TELを明記してください。)

[問合せ]aictjapan@gmail.com

[主催]NPO法人劇場創造ネットワーク/座・高円寺

[協力]国際演劇評論家協会日本センター http://aict-iatc.jp/

講師プロフィール

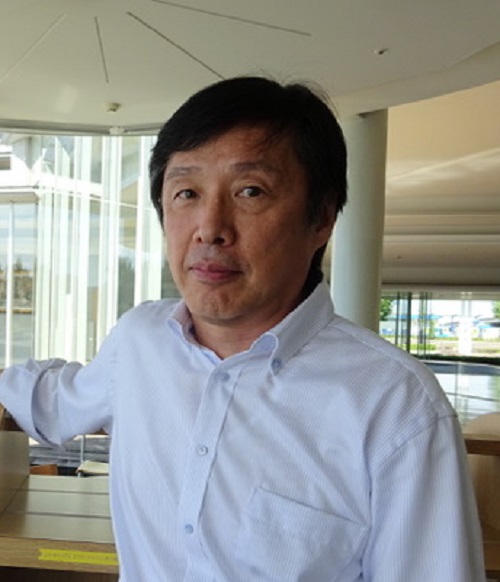

安達紀子(あだち・のりこ)

早稲田大学大学院博士後期課程ロシア文学科を修了。朝日新聞モスクワ支局の通訳を経て現在、早稲田大学、慶応義塾大学の非常勤講師。著書に『モスクワ狂詩曲』、『モスクワ綺想曲』(小野梓記念芸術賞)、『ロシア 春のソナタ、秋のワルツ』など。訳書にスタニスラフスキーの『俳優の仕事』(共訳、日本翻訳出版文化賞)、チェーホフの『三人姉妹』『桜の園』、ゴーリキーの『どん底』など。1999年ロシア文化省よりプーシキン記念メダルを授与される。

[日時]2022年9月18日(日) 17:00~19:00

[日時]2022年9月18日(日) 17:00~19:00