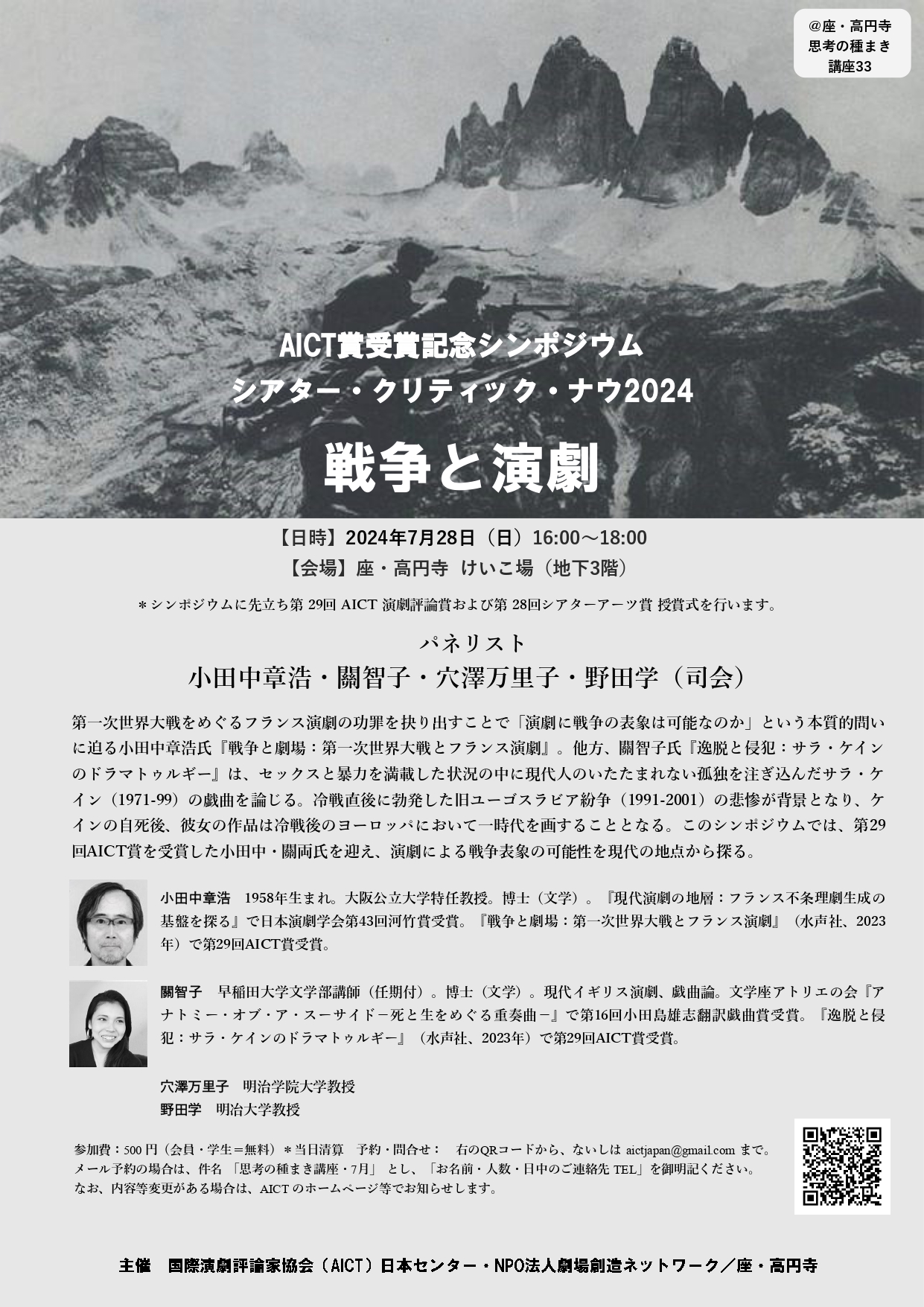

第 29回 AICT 演劇評論賞記念シンポジウム「戦争と演劇」

【パネリスト】小田中章浩・關智子・穴澤万里子・野田学(司会)

―――――

【日時】2024年7月28日(日)16:00~18:00

【会場】座・高円寺 けいこ場(地下3階)

*シンポジウムに先立ち第 29回 AICT 演劇評論賞および第 28回シアターアーツ賞の授賞式を行います。

【参加費】一般=500円(会員・学生=無料) *当日清算

【予約・問合せ】aictjapan@gmail.com(予約優先 )

【予約フォーム】https://forms.gle/ewPQvPD8WZhp2Qhv7

―――――

主催:国際演劇評論家協会[AICT]日本センター http://aict-iatc.jp/

NPO法人劇場創造ネットワーク/座・高円寺

《思考の種まき講座32》

「演劇と教育——学校と演劇のビミョーな関係」

講師=花家彩子さん(東京学芸大学准教授/演劇教育・演劇理論)

―――――

【日時】6月23日(日)16時~18時 16:00~18:00

【会場】座・高円寺 けいこ場(地下3階)

【参加費】一般=500円(会員・学生=無料) *当日清算

【予約・問合せ】aictjapan@gmail.com (予約優先)

【予約フォーム】https://forms.gle/cB3cxsjHqyhdszQMA

―――――

主催:NPO法人劇場創造ネットワーク/座・高円寺

国際演劇評論家協会[AICT]日本センター

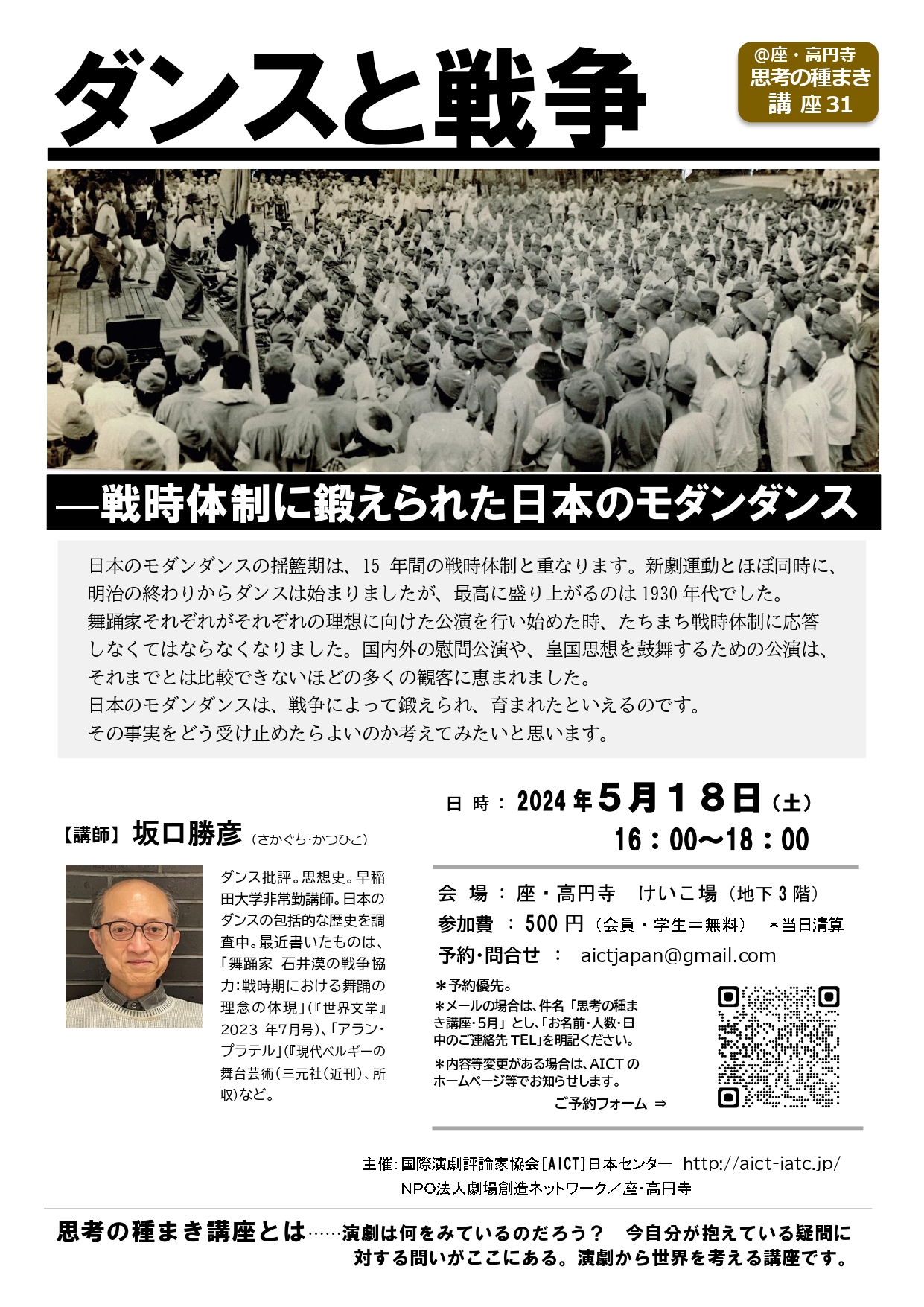

《思考の種まき講座31》

《思考の種まき講座30》

≪思考の種まき講座29≫

【小田幸子さんプロフィール】

【横山太郎さんプロフィール】

【講座概要】

第28回シアターアーツ賞の選考会が行われ、以下の通り、今年度の受賞作が決定しましたのでご報告申し上げます。

大賞

佳作

第28回シアターアーツ賞結果発表

受賞作と選評は『シアターアーツ』第68号に掲載予定です。

国際演劇評論家協会(AICT/IACT)日本センターでは、毎月、座・高円寺で演劇講座を開催しております。2月の講座は、1月に引き続き〈創客〉シリーズです。今度はある意味で一番演劇の外側の「支援者」の立場からお話をいただきます。講師は、日本芸術文化振興会基金部 プログラムオフィサーである佐野晶子さん。より広い視野から〈創客〉についてお話をいただきます。

《思考の種まき講座28》

講師:佐野晶子さん 独立行政法人日本芸術文化振興会基金部 プログラムオフィサー(文化施設分野)

日時:2024年2月11日(日)16:00~18:00https://forms.gle/SPubK4TdNn8AEYwn9

主催:国際演劇評論家協会[AICT]日本センター http://aict-iatc.jp/

講座概要

コロナ禍のステイホームで文化芸術の価値が再確認された一方、手軽に楽しめる映像コンテンツの視聴が日常になった今、高価なチケットを購入しリアルに劇場に足を運ぶこと、2時間客席に座り続け他者と空間を共有することへの人々のモチベーションを、どうしたら維持あるいは喚起できるのでしょうか。舞台芸術が直面する切実な課題であると同時に、批評の役割もあらためて検証される時だと思います。アーツカウンシル東京や日本芸術文化振興会基金部といった支援機関に従事してきた経験から、まずは昨今の助成制度の概要や方向性、申請時の留意点や対象事業の好事例といった情報提供をした上で、劇団や劇場の客席や集客について、また作品と観客の関係について考察したいと思います。さらには首都圏だけでなく地方都市の状況についても、さまざまな地域で文化振興に携わってきた体験を交えてお話しします。ご参加の皆様と共に、劇場や演劇の今後を展望できれば幸いです。

佐野晶子さん

大学卒業後、国際協力機関勤務を経て、1998~99年フィリピン教育演劇協会(PETA)にて途上国の社会課題に取り組む演劇活動をリサーチ(大阪アジアスカラシップ)。帰国後は世田谷パブリックシアター制作部をはじめとする公立劇場や自治体文化財団にて、公演やワークショップ等の企画制作や施設管理に従事。2012~18年、アーツカウンシル東京準備機構(公益財団法人東京都歴史文化財団)発足時より、初代プログラムオフィサーとして演劇分野や障害のある人々の芸術活動への助成制度を立ち上げ。その後、長野県や京都市での文化振興を経て2023年6月より現職。現在、文化庁補助金による「劇場・音楽堂等機能強化推進事業」等を担当。

国際演劇評論家協会(AICT/IACT)日本センターでは、毎月、座・高円寺で演劇講座を開催しております。1月の講座は「集客」ではなく「創客」について考える、シリーズ 講座〈観客を創る〉です。第2回は演劇が起こる場である“劇場”の視点から考えていきます。

《思考の種まき講座27》

講師=永井聡子さん

【日時】2024年1月28日(日)17:00~19:00https://forms.gle/qRCga8AfMGaW2Pb88

概要

永井聡子さん

国際演劇評論家協会(AICT/IACT)日本センターでは、毎月、座・高円寺で演劇講座を開催しております。12月の講座は、山口瑤子さんと「人形劇あるいはオブジェクトシアター:物と人の新しい関係」と題して、演劇と「モノ」について考えます。

今年一年を振り返ってみると、異常気象…、軍事侵攻…、いよいよ私たちの社会もこのままではいかないという感覚を誰しも覚えたのではないでしょうか。そこでこの世界を見直すために「モノ」との関係に注目したいと思います。小さな「モノ」との関係を見つめ直した時、私たちは人間の無自覚な傲慢さに気づくことができるのかもしれません。

思考の種まき講座26

講師:山口遥子さんhttps://forms.gle/wmkerwse9jMYKaPP6

人形劇は時代の映し鏡として、物と人の関係性をその都度可視化する。人形は19世紀末まで単に人間の小さく劣った模倣として見られてきたが、1980年ごろから人形劇の舞台では「物」特有の存在感やふるまいに独自の価値を見出す作品や、人・物が支配・被支配ではなく対等な相互的関係を結んでいる作品、いわば脱人間中心主義的な作品が目立つようになってきた。「物」に内在する生動性に注目する近年のニューマテリアリズムの議論は人形劇界でも盛んに参照されている。近年の作品から実例を示しながら、人形劇・オブジェクトシアターが提示する物と人の新たな関係性について考えたい。

山口遥子さんhttps://www.sipf.jp/

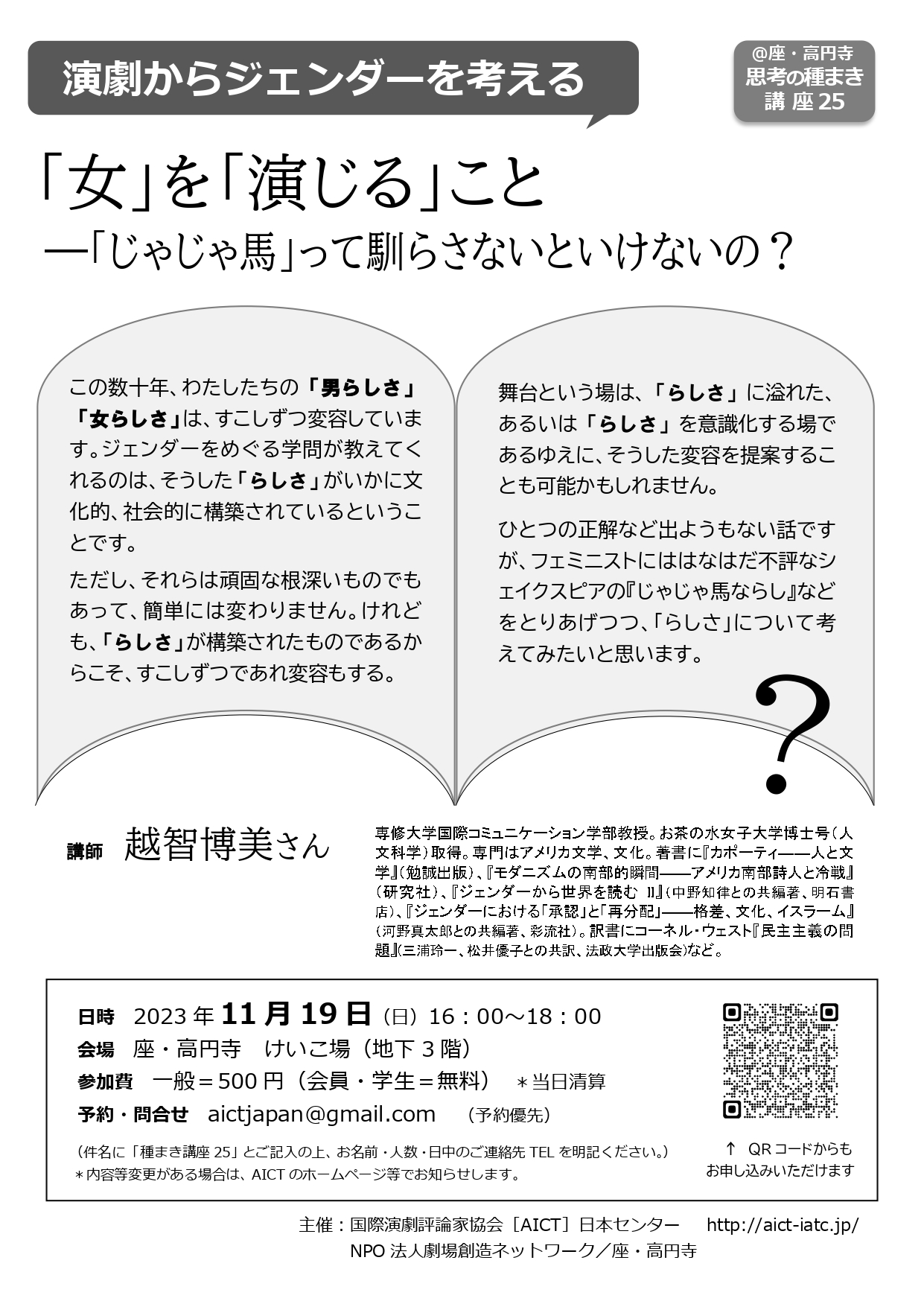

国際演劇評論家協会(AICT/IATC)日本センターは、「思考の種まき講座」と称して、座・高円寺にて演劇講座を開催しております。11月は越智博美さんとシェイクスピアの『じゃじゃ馬ならし』について考えます。

思考の種まき講座25

講師:越智博美さんhttps://forms.gle/E4Waf9CPnNd1YNaE9

主催:国際演劇評論家協会[AICT]日本センター

※内容等変更がある場合は、AICTのホームページ等でお知らせします。

この数十年、わたしたちの「男らしさ」「女らしさ」は、すこしずつ変容しています。ジェンダーをめぐる学問が教えてくれるのは、そうした「らしさ」がいかに文化的、社会的に構築されているということです。

越智博美さん

投稿ナビゲーション

舞台評論家たちによるユネスコ傘下の国際組織の日本支部です。